残疾人仕自我认知与自信心的建立

2023年11月29日星期三

残疾人士的就业与輔导工作

残疾人仕自我认知与自信心的建立

2023年11月18日星期六

碳交易市场

細說碳市場

本文对以上七个碳市场的机制设计进行介绍。

欧盟碳市场

- 第一阶段为试运行阶段,从2005年-2007年;

- 第二阶段为正式运行阶段,从2008年-2012年。碳市场配额采用自上而下确认的方式,以免费分配为主(90%以上)、拍卖分配为辅,且在配额分配方面采用历史法,对企业约束较小;

- 第三阶段(2013年-2020年),碳市场配额采用总量控制的方式,年均下降1.74%,配额总量收紧;调整配额分配方式为基准线法,提升拍卖分配比例至57%,回收市场中的配额并设立市场稳定储备政策(MSR);[1]

第四阶段(2021年-2030年)进一步缩减配额总量,以每年2.2%的速度下降,后进一步修订为4.2%;通过MSR从市场中撤回过剩的配额。[1]

英国碳市场

- 第一个分配期为2021年-2025年,总共7.36亿吨二氧化碳当量的配额总量。[2]

- 第二个分配期为2026年-2030年,总共6.3亿吨二氧化碳当量的配额总量。[2]该总量设定比英国在欧盟排放交易体系第四阶段的名义份额要低5%。

此外,英国也在考虑将其碳市场覆盖范围扩大到电力、工业和国内航空以外,并表示愿意与包括欧盟碳市场在内的其他体系探讨链接。

新西兰碳市场

建设之初,新西兰碳市场只是《京都议定书》之下的嵌套体系,在2015年6月才成为国内碳交易体系。新西兰政府对碳市场进行了立法改革,改善了碳市场的设计和运营,并使其与新西兰的国家减排承诺保持一致。

2019年起新西兰碳市场开启了新一轮深度改革,包括2021年起逐步减少工业部门的免费配额,取消和置换《京都议定书》第一承诺期的碳单位等。[4]2020年6月,新西兰政府推出新法令加强碳减排计划,并在2021年起推行拍卖机制,并逐步提升碳市场配额的拍卖比例。

2021年8月,新西兰政府发布新规,制定了逐渐降低免费分配比例的时间表,将减少对工业部门免费分配的比例;提升成本控制储备(CCR)触发价格,当配额价格高于触发价格时,增加拍卖配额的供给;提高拍卖底价。

加州-魁北克碳市场

即美国加州碳市场和加拿大魁北克碳市场,链接于2014年,并于2014年11月进行了第一次联合拍卖。加州-魁北克碳市场覆盖电力、工业、建筑和交通等行业,其中加州碳市场和魁北克碳市场分别覆盖其所在区域75%和77%的碳排放量。美国加州与加拿大魁北克虽属不同的交易体系,但具有相似的减排目标、控排部门和范围、配额拍卖规则和价格控制机制等,兼容度较高,且通过碳市场对接,双方能够获取更多减排的选择和机会,实现双赢。

北美RGGI碳市场

2012年,第一轮方案审查决定将配额总量减少45%,并设置成本控制储备机制(CCR)。2016年,第二轮方案审查,就RGGI方案设计中的二氧化碳减排、RGGI灵活机制、RGGI规则、增加RGGI贸易伙伴、RGGI配额拍卖和跟踪系统等方面进行改革。2021年3月,RGGI宣布进行“第三次存储配额调整”,下调其排放上限(2021年-2025年的排放上限分别减少16%-18%不等),以解决存储配额过剩的问题。

韩国碳市场

韩国碳市场建设分为三个阶段:

第一个阶段为2015年-2017年,第二阶段为2018年-2020年,第三阶段为2021年-2025年。配额分配方式从全部免费,过渡到以免费分配为主、有偿拍卖为辅。发生此转变的重要时间节点是2019年,彼时韩国政府发布了第三阶段碳市场改革方案,计划设定更严格的排放上限,并逐步提高拍卖比例,致使碳价上涨。

2021年起,韩国碳市场进入第三阶段,进一步优化完善纳入范围、拍卖比例、碳抵消等市场机制建设。涵盖范围扩大到建筑公司和(大型)运输公司,覆盖实体从约610家增至685家。拍卖分配在分配总量中的占比也从第二阶段的3%增加到10%。碳抵消参与主体进一步扩大,即从第三阶段开始,允许金融公司、机构等在韩国交易所交易配额或转换碳抵消单位;抵消规则有所放宽,即取消对国内和国际碳抵消的区分。相比过去,控排主体最多可以在总计5%的减排补偿中使用一半的份额进行国际碳履约,新规则将允许排放主体从2022年开始使用国际信用额度。

细看2022年碳价,不难发现英国和欧盟碳市场碳价最高,中国全国碳市场价格最低。且如图4所示,全球部分主要碳市场碳价波动现象明显。

图 4 2022年全球主要碳市场碳价行情

数据来源:ICAP官网

欧盟和英国碳价呈高位震荡,这受到天然气供需关系变化导致能源价格动荡、俄乌冲突导致气价和碳价脱钩、欧盟激进政策导致配额供需关系变动等多种因素影响。

新西兰碳市场碳价波动幅度高于其他碳市场,呈现整体下跌趋势,这与新西兰碳市场政策偏松、受突发能源事件影响较大有关。

加州-魁北克和RGGI两个北美碳市场碳价较平稳,这与市场活跃度受外界干扰较小有关。

两个亚洲碳市场价格均呈现碳价下滑趋势,这与供需不平衡持续影响而导致的“潮汐”现象有关。

目前全球主要碳市场碳价距温控1.5℃目标下的理想碳价还存在差距。世界银行预测,要实现IPCC提出的温控1.5℃目标,到2050年碳价必须达到50美元-250美元/吨二氧化碳,最合适的值为100美元/吨二氧化碳。[7]欧盟碳市场和英国碳市场据此预测最为接近,中国全国碳市场则距离较远。

全球碳市场交易展望

第一,碳市场控排规模将持续增加。

根据ICAP公布数据,自2014年至今,全球实际运行的碳市场数量由13个增加到了28个,控排规模从40亿吨增加到90亿吨,占全球碳排放量比例从8%增加到了17%。可见碳市场数量和控排规模正在持续增长中。目前还有20个司法管辖区正在建设或考虑建设碳市场。未来,随着越来越多的国家或地区提出自身减排目标,在“世界银行市场准备伙伴计划”的资金支持下,全球碳市场数量将越来越多,控排规模也将持续增加。

第二,碳市场和碳税配合使用是未来趋势。

虽说目前大多数国家都选择了碳市场,但碳市场和碳税两种碳定价机制联合使用将是未来政府控排管理的主流手段。从体制机制上看,碳市场和碳税在管理对象、成本和效率上各具优势。从国际经验上看,越来越多的国家推行“碳税+碳市场”联合管理模式,将碳税减排定价机制纳入环境保护税改革范畴,或将碳税单独立法,同时运行碳税与碳市场,对全社会碳排放源进行分类管理。[8]

第三,全球碳市场衔接进程加快。

各国际组织、政府部门均在推进全球碳市场的衔接。一方面,《巴黎协定》第四款提出了代替“清洁发展机制”的“可持续发展机制”。将减排量的流通由单向(从发展中国家到发达国家)扩展为多项(所有国家均可互相交易减排量),旨在帮助各国更好地完成其自主贡献目标。第六款倡导国际碳减排合作,为建立一个全新的全球气候框架、推动各国之间通过市场机制的国际合作达成更有雄心的减排创造了可能。另一方面,虽然初衷是为了避免碳泄漏,但欧盟碳边境调节机制(CBAM)在产品碳强度和碳价差(生产国已支付价格和欧盟碳配额)等方面的相关规定也在推动着国际碳交易和碳市场的衔接。

有意愿建立碳市场的国家

1.俄罗斯。2021年5月,该国第一部气候法案由国家杜马初审通过,这部气候法案将引入碳交易、碳抵消机制,最早将于2022年开始实施。俄罗斯目前已经选定萨哈林岛进行碳排放配额交易试点,试点计划在此进行碳排放和碳汇摸底,建立必要的基础设施,从而形成区域碳排放交易机制,并计划在未来与国际碳交易体系接轨,推动国内碳减排量的出口。

2.乌克兰。自2020年开始,该国的监测报告核查法规开始实施,并且自2020年起,适用于该法的设施每年都必须提交碳排放报告。同时,该国有关负责人在2021年1月介绍,4年后该国碳市场可能正式启动。

3.印度尼西亚。该国正在努力建设覆盖电力和工业部门的碳排放交易机制(ETS),根据 2018 年第 77 号总统令,该国将设立一个公共服务机构,负责管理环境基金和有关机制,包括其 ETS。目前,该国计划率先在电力部门实施自愿国内交易机制,而后实施强制性国内交易机制。印度尼西亚正在为试点 ETS 制定技术和监管框架,包括操作和程序指南,试点经验将用于指导强制性 ETS。

4.越南。该国于2012年批准国家绿色增长战略,其中包括与国际碳市场建立链接的条例。2020年通过了建立碳市场的法律授权,预计该国碳市场将在2025年启动试点,在2027年正式全面启动。

5.泰国。2013年,该国启动了自愿碳市场。2020年,该国在更多行业建设了监测报告的核查系统。现在泰国正在其东部地区开展碳市场试点工作,并正研究制定相关法律。

6.菲律宾。该国于2020年正式提交立法法案,将创立涉及工商业的碳排放权交易体系,该提案正在审查过程中,而具体立法进程还没有详细的时间表。

7.新加坡。该国政府自2019年1月1日起征收碳税。碳税将适用于年温室气体排放量为2.5万tCO2e及以上的所有设施。碳税收入将用于支持应对气候变化的举措。在碳税实施初期,企业不允许使用国际信用抵免其碳税责任,但新加坡仍愿意将其碳税框架与其他具有高度环境完整性的碳定价管辖区进行链接。

8.南非。该国目前采用碳税政策进行碳排放的定价,对碳定价政策工具具有一定的认可和理解。根据其提交的NDC方案,南非正在使用的政策工具包括碳税、部门预期减排目标、公司层面的碳预算,以及针对特定温室气体和排放者的监管标准和控制措施。

柬埔寨、老挝、巴基斯坦等国也有意利用国际碳定价机制促进减排,具有参与建立国际碳市场链接的意愿。

细胞大圖鑑

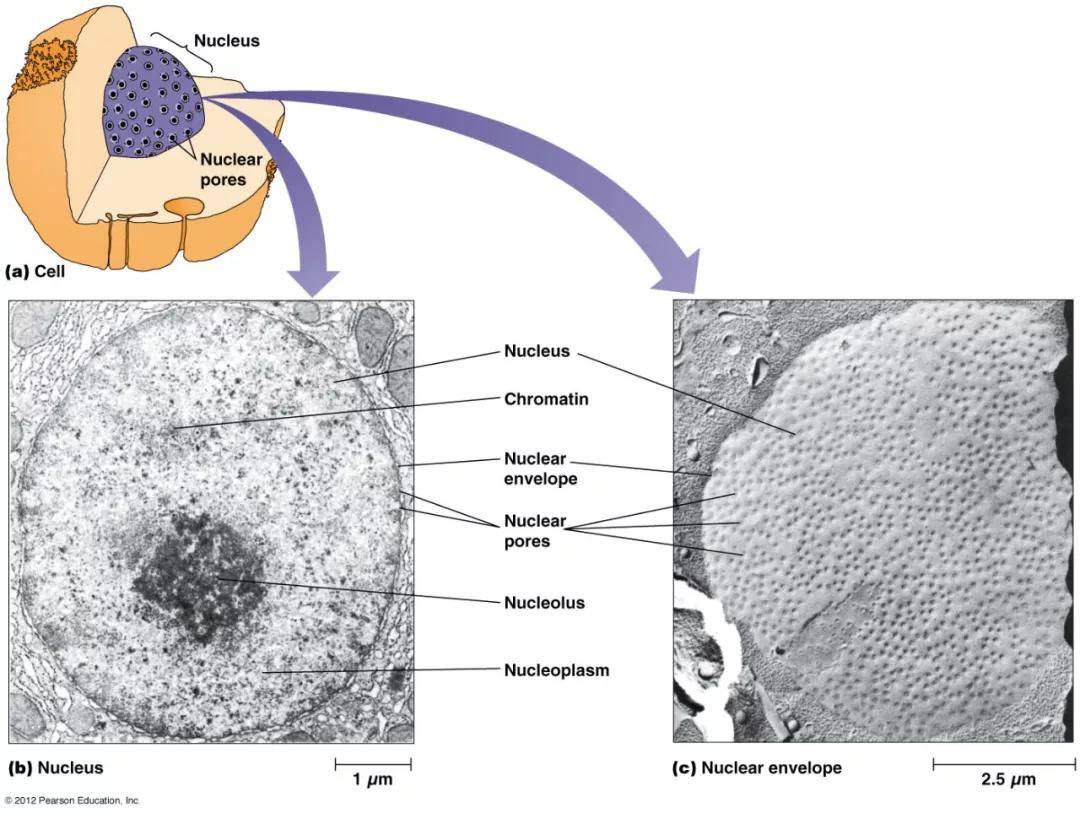

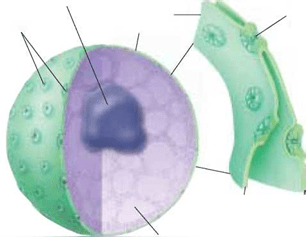

细胞核的结构和功能

1. 细胞核概述

细胞核是真核细胞特有的细胞结构,它是真核细胞重要的组成部分。细胞核中包含着携带细胞几乎全部基因的染色体。由于绝大多数遗传信息贮存在细胞核中,DNA复制、RNA转录都在 细胞核中进行,因此,它成为细胞生命活动的控制中心。

细胞核的出现是细胞进化历程中的一个巨大飞跃。原核细胞中有一团含核样物质的拟核,拟核周围没有核膜,DNA裸露在细胞质中,这样,DNA的复制、RNA的转录、蛋白质的翻译都是在同一区间中连续进行。真核细胞中的DNA由核膜包围在核中,胞核体积约占整个细胞体积的 10%,胞核通过双层核膜与胞质的其他部分相隔离,核膜上分布有许多孔,它们选择性地将有关分子在胞核与胞质之间进行转运。

一般来说,大多数细胞是单核的,但也有些细胞具有多个核。此外,在某些成熟的细胞中, 不再存在细胞核,如哺乳动物成熟的红细胞,植物韧皮部中的筛管细胞。不过失去核的细胞存活时间通常是不长久的。细胞核的大小在不同生物细胞中是有差异的,高等动物细胞核的直径一般 为5〜10μm,高等植物细胞核的直径一般为5-20μm,低等植物细胞核的直径一般为1〜4μm。核 的形态一般为圆球形或椭球形,但也有其他形状,如粒性白细胞的核为多叶形,蚕的丝腺细胞核为分枝形。细胞核主要由核膜、染色质、核仁及核基质组成。

2. 核膜与核孔的结构和功能

核膜是细胞核的界膜,它由内外两层平行的单位膜组成,每层膜的厚度为70〜80nm,在内外膜之间有宽20〜40 nm的间隙,称为核周隙或膜间腔。在双层核膜中,面向胞质的一层膜为外膜,其表面附有大量的核糖体颗粒,有些部位与内质网相连,核周隙与内质网腔相通,由此可将核外膜看作内质网膜的一个特化区域。内膜面向核质,其表面光滑没有核糖体颗粒。核的内外膜在一些位点上融合形成环状开口,称为核孔。核孔是沟通核质与胞质物质交流的渠道,可以选择性地转运核内外的物质,因而对细胞的活动起重要的调控作用。

核孔的直径为80〜120nm,每个核孔不是一个简单的通道,它包含有一个复杂而精细的结构体系,即核孔复合体。大量的研究结果表明,所有真核细胞的核膜上都普遍有核孔复合体,但随着细胞类型的不同和细胞生长阶段的不同,其核孔数目有较大的差异。核孔是由许多蛋白构成的复杂结构,对进出核孔的物质具有严格的调控作用。目前认为核孔复合体由100多种蛋白质 组成。

核膜的岀现为真核细胞的染色质提供了一个稳定的环境。原核细胞中,RNA的合成与蛋白质的合成是同时进行的,这样RNA在翻译出蛋白质之前就很少有改变其转录与翻译方式的机会。而在真核细胞中,转录与翻译在不同区域进行,RNA分子在翻译出蛋白质之前经历一个较长的 阶段,前体要进行剪接,剪接中某些序列被切除,只有剪接好的mRNA才会运到胞质中,指导蛋白质的合成。RNA剪接是真核细胞基因组信息传递的重要一步,它能使同一基因由于剪接方式的不同而最终产生不同的蛋白质。

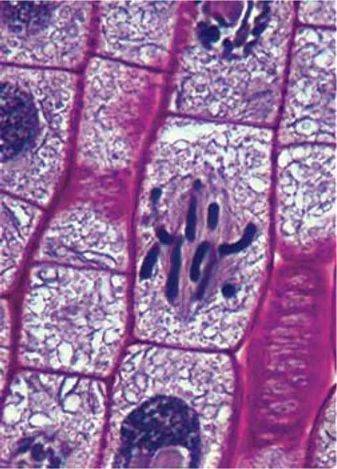

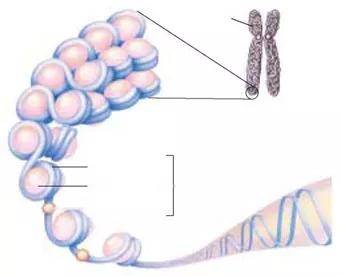

3. 染色质和染色体的结构

染色质是细胞核内能被碱性染料染色的物质,它与染色体是在细胞周期不同阶段相互转变的形态结构。染色质指间期细胞内由DNA、组蛋白、非组蛋白及少量RNA组成的线性复合结构,是间期细胞遗传物质的存在形式。染色体是指细胞在有丝分裂或减数分裂过程中,由染色质凝聚 而成的棒状结构。二者之间的区别不是在化学组成上,而是在构型上,反映出它们处于细胞周期的不同阶段。

在染色质的主要成分中,DNA和组蛋白是稳定存在的,DNA与组蛋白之比约为1:l。非组蛋白与RNA的含量则随着细胞生理状态的不同而变化,非组蛋白与DNA含量之比为 (0.2〜0.8) :1,RNA与DNA含量之比约为0.1 : 1。通常细胞代谢活动越旺盛,非组蛋白和RNA的含量就越高。

细胞中的DNA绝大部分存在于染色质中,并且含量十分稳定。同一物种的各类细胞中的DNA含量是相同的,细胞不会由于分化而使每条染色质DNA增加或减少。但是,如果染色体数目发生变化,DNA的量也就会随之改变。DNA分子是一条相当长的、没有分叉的核苷酸多聚体,所含核苷酸数量巨大,例如,人的每条DNA链平均约含100000000个核苷酸。遗传信息就贮存在DNA 的序列中。

染色体蛋白质与DNA分子遗传信息的组织、复制和阅读密切相关。它包括两类蛋白,组蛋白和非组蛋白。组蛋白在维持染色质结构和功能的完整性上起着关键性的作用。非组蛋白是一大类非常不均一的蛋白质,目前,对于非组蛋白的认识远不如组蛋白。

如果人体内每一个体细胞的DNA伸展开来,长度可以达到2m,平均每条染色体所含的DNA的长度约为5cm,而如此长的DNA分子位于直径仅为10μm甚至更小的细胞核中,可见其凝集的程度是非常高的。

染色体是染色质在分裂期紧密卷曲凝缩的结构形式。染色体的多极螺旋模型是一种较早提岀来的解释染色体包装的结构模型。根据这一模型的解释,由DNA与组蛋白包装成核小体,核小 体彼此连接形成直径约为10nm的核小体串珠结构,这是染色质包装的一级结构。核小体链形成后,可通过螺旋形成直径为30 nm的纤维,这一纤维是由核小体排列呈螺旋管状的结构。这种30 mn的纤维被认为是染色体包装的二级结构,但对其确切的构成方式还有争议。30nm的螺线管进一步螺旋化形成直径为0.4μm的圆筒状结构,被称为超螺线管,这是染色体包装的三级结构。超螺线管进一步螺旋折叠,可以形成2〜10μm的染色单体,这就是染色体包装的四级结构。

经过逐级螺旋与折叠,由DNA和蛋白质形成高度凝集的染色体。一条连续的DNA分子长链,经过四级的盘旋折叠形成染色单体,其长度一次次地被压缩。

在多级螺旋模型提出后,又有一些新的模型被提出,主要是对染色体高级结构提出新的解释。关于染色体的超微结构模型,目前还处在假说阶段。

4. 核仁的结构和功能

在光镜下看到的核仁为均匀的球体,在电镜下核仁的超微结构是由三种基本结构组分组成的,即纤维中心、致密纤维组分和颗粒组分。

纤维中心是包括在颗粒组分内部一个或几个低电子密度的圆形结构体,在纤维中心存在DNA,这种DNA具有rRNA基因的性质。致密纤维组分是核仁超微结构中电子密度最高的部分,由致密的纤维构成,通常看不到颗粒,它们呈环形或半月形包围纤维中心,推测此区域是转录合成rRNA的区域。

颗粒组分是核仁的主要结构,由直径15〜20nm的核糖核蛋白颗粒构成,可被蛋白酶和RNase消化,间期核中核仁的大小差异主要是由颗粒组分数量的差异造成的。推测这些颗粒是正在加工、成熟的核糖体亚单位的前体。

在细胞分裂过程中,核仁的形态结构及功能将随着整个细胞核而发生明显的变化。当细胞进入有丝分裂前期时,随着染色体的不断凝集,核仁会变形,整个体积逐渐减小,rRNA的合成暂时停止。当有丝分裂完成中期和后期进入末期时,随着染色体的去凝集,核仁重新岀现。在刚刚 形成的子细胞核中,核仁体积较小,并且数量较多。随后小的核仁会聚集成大的核仁。核仁重新出现和聚集的过程,是染色体上rDNA恢复合成rRNA的过程。

核仁的功能主要是rRNA的合成、加工与成熟以及核糖体亚单位的组装。

5. 细胞核与细胞质的关系

细胞正常的生长发育要依靠细胞核和细胞质的相互作用。真核细胞的基因主要存在于细胞核中,它包含着细胞正常生长发育的遗传信息,决定细胞的各种特性,也决定着生物个体的表型。遗传信息的载体DNA通过转录合成mRNA,再以mRNA指导蛋白质合成,最终使性状得以表现。DNA还可转录合成其他种类的功能RNA,共同完成蛋白质的合成,调控基因的表达。

细胞核对于细胞特性以及正常生长发育的决定作用得到了很多实验结果的支持。最为经典的例子是单细胞伞藻的嫁接实验,其结果大家都已熟悉。随着生物技术的发展和完善,通过将体细胞核移入去核的卵细胞中,已成功克隆岀多种动物。对这些动物特性的分析,也能证实细胞核的作用,如将黑鼠的细胞核移植到白鼠的去核卵细胞中,克隆出的鼠为黑色。

保存了遗传讯息的细胞指挥中心

细胞核是细胞的一个重要组成部分,被称为细胞的指挥中心。它保存了遗传信息,调控细胞的生物活动,并参与细胞的遗传传递过程。以下是细胞核的结构和功能的详细介绍:

1)结构:

核膜:细胞核被一个双层膜结构称为核膜所包围,它将细胞核与细胞质分隔开来。核膜上有核孔,允许物质的进出通道。

核孔:核膜上的孔洞,允许小分子自由通过,而较大的分子需要蛋白质的帮助才能通过。

染色质:细胞核内含有DNA与蛋白质复合形成的染色质,染色质在细胞分裂时会被压缩成染色体。

核仁:细胞核内含有核仁,主要参与核糖体的合成、加工和成熟,以及核糖体亚单位的组装。

2)功能:

保存遗传信息:细胞核内含有绝大多数的遗传物质DNA,这些DNA与蛋白质复合形成染色质,其中所含的所有基因合称为核基因组。细胞核通过保存和传递这些遗传信息,确保后代细胞的遗传稳定性。

调控基因表达:细胞核通过调控基因的表达来影响细胞的活动。它可以控制哪些基因被转录成mRNA,从而决定蛋白质的合成和细胞功能的调节。

细胞分裂:细胞核在细胞分裂过程中起着重要的作用。在有丝分裂中,细胞核会分裂成两个部分,确保每个新细胞都含有完整的遗传信息。在无丝分裂中,细胞核会直接分裂成两个新核。

细胞核作为细胞的指挥中心,通过保存遗传信息和调控基因表达来控制细胞的生物活动。它在细胞分裂和遗传传递过程中起着重要的作用,确保细胞的遗传稳定性和正常功能。

细胞核是细胞中保存和传递遗传信息的重要组成部分。它通过一系列复杂的机制来确保遗传信息的准确传递和稳定保存。下面是细胞核保存和传递遗传信息的主要机制:

1)DNA复制:细胞核中的DNA是遗传信息的主要载体。在细胞分裂过程中,细胞核通过DNA复制机制将其遗传信息复制一份,以便传递给下一代细胞。

2)DNA修复:细胞核中的DNA会受到各种内外因素的损伤,如辐射、化学物质等。为了保护遗传信息的完整性,细胞核具有DNA修复机制,可以修复DNA中的损伤,确保遗传信息的准确传递。

3)染色体组织和调控:细胞核中的DNA会以染色体的形式存在。染色体是由DNA和蛋白质组成的复杂结构,它们在细胞核中的组织和调控起着重要作用。染色体的组织和调控可以影响基因的表达和遗传信息的传递。

4)转录和翻译:细胞核中的DNA通过转录过程产生RNA分子,这些RNA分子可以携带遗传信息并参与蛋白质的合成。转录过程是将DNA中的遗传信息转录成RNA的过程。而翻译过程是将RNA翻译成蛋白质的过程。这些过程在细胞核中进行,确保遗传信息的传递和表达。

5)细胞分裂和遗传物质的分配:在细胞分裂过程中,细胞核会将复制的DNA和其他遗传物质均匀地分配给两个新的细胞。这确保了每个新细胞都能够获得完整的遗传信息。

总的来说,细胞核通过DNA复制、DNA修复、染色体组织和调控、转录和翻译以及细胞分裂和遗传物质的分配等机制来保存和传递遗传信息。

將蛋白质送往高基氏体

蛋白质在细胞内的运输过程是一个复杂而精确的过程,其中包括将蛋白质送往高基氏体。以下是蛋白质运输到高基氏体的一般机制:

1)合成和折叠:蛋白质在细胞内的合成通常发生在内质网(ER)中。在ER中,蛋白质经历折叠和修饰过程,以确保其正确的结构和功能。

2)囊泡形成:合成的蛋白质被包装进囊泡中,这些囊泡称为转运囊泡。转运囊泡是由ER膜上的蛋白质复合物形成的,它们负责将蛋白质从ER运输到高基氏体。

3)转运到高基氏体:转运囊泡通过与高基氏体的顺面(cis面)融合,将其内容物释放到高基氏体腔中。这个过程涉及膜融合和蛋白质的释放。

4)高基氏体内的修饰:一旦蛋白质进入高基氏体,它们会经历一系列的修饰过程,包括糖基化、磷酸化和其他化学修饰。这些修饰可以改变蛋白质的结构和功能。

5)转运到其他细胞器或细胞外:经过修饰的蛋白质会被装载进新的囊泡,这些囊泡通过与高基氏体的反面(trans面)融合,将蛋白质运输到其他细胞器或细胞外。

总的来说,蛋白质运输到高基氏体的机制涉及囊泡的形成、膜融合和蛋白质的修饰过程。这个过程是细胞内物质运输的关键步骤,确保蛋白质能够被正确地定位和发挥其功能。

修饰蛋白质后送往细胞膜等处

修饰蛋白质后送往细胞膜等处的机制涉及多个细胞器和分子机制的协同作用。下面是一些可能涉及的机制:

1)翻译后修饰:蛋白质在合成过程中可能会经历翻译后修饰,例如磷酸化、甲基化、乙酰化等。这些修饰可以影响蛋白质的结构和功能,并可能参与蛋白质的定位和转运过程。

2)信号肽和信号序列:许多蛋白质在合成过程中含有特定的信号肽或信号序列,这些序列可以被细胞识别并参与蛋白质的定位和转运。例如,信号肽可以指导蛋白质进入内质网(endoplasmic reticulum, ER)进行进一步修饰和折叠。

3)高尔基体:高尔基体是细胞中一个重要的细胞器,参与蛋白质的修饰和分拣。在高尔基体中,蛋白质可能会经历糖基化、磷酸化、乙酰化等修饰过程。修饰后的蛋白质可能会被包装成囊泡,然后通过转运泡(transport vesicles)被送往细胞膜等处。

4)转运泡:转运泡是一种由细胞膜包裹的囊泡,用于运输蛋白质和其他物质。修饰后的蛋白质可能会被包装进转运泡中,然后通过高尔基体和其他细胞器之间的转运泡运输路径,被送往细胞膜等处。

5)分泌途径:某些蛋白质可能通过分泌途径被送往细胞膜外。在这种情况下,修饰后的蛋白质会被包装进高尔基体来源的囊泡,然后通过高尔基体-高尔基体囊泡(Golgi-derived vesicles)和其他细胞器之间的转运泡运输路径,最终被释放到细胞外。

这些机制的具体细节和调控机制仍然在研究中,并且可能因细胞类型和蛋白质的特性而有所不同。

转运泡是细胞内部进行物质传递的重要方式之一,它能够将蛋白质等物质从一个细胞器转运到另一个细胞器或细胞膜等处。转运泡运输蛋白质的机制涉及多个关键步骤和分子机制。

以下是转运泡运输蛋白质到细胞膜等处的机制的详细解释:

1)衣被形成:转运泡的形成通常发生在细胞膜或细胞器膜的特定区域。在这些区域,膜表面会聚集一种由蛋白质构成的衣被(coat),形成一个笼子状结构。衣被的主要作用是选择性地将特定蛋白质聚集在一起,并决定转运泡的外部特征,如形状和体积。

2)衣被解体:在转运泡与目标细胞器或细胞膜融合之前,衣被会被解体。衣被解体的过程涉及多种分子机制,其中包括溶酶体蛋白酶和分子伴侣等。

3)动力蛋白的作用:转运泡的运输依赖于动力蛋白的作用。动力蛋白可以将转运泡沿着细胞内的微管或微丝运行,从而将其转运到特定的区域。与转运泡运输相关的动力蛋白包括动力蛋白(dynein)、驱动蛋白(kinesin)和肌球蛋白(myosin)。这些动力蛋白能够通过与微管或微丝的相互作用,提供能量和力量来推动转运泡的运动。

4)膜融合:当转运泡到达目标细胞器或细胞膜时,转运泡的膜会与目标膜融合,释放出蛋白质等物质。膜融合的过程涉及多种融合蛋白和膜融合机制的参与。

总结起来,转运泡运输蛋白质到细胞膜等处的机制主要包括衣被形成、衣被解体、动力蛋白的作用和膜融合等步骤。这些步骤的顺序和分子机制的相互作用,使得转运泡能够准确地将蛋白质等物质运输到目标位置。

管理物质进出的细胞膜

细胞膜是细胞内外环境之间的选择性屏障,它通过不同的机制管理物质的进出。以下是细胞膜管理物质进出的几种机制:

1)单纯扩散:单纯扩散是指物质从细胞膜的高浓度一侧通过脂质分子间隙向低浓度一侧进行的跨膜扩散。这种扩散不需要能量消耗,属于被动转运。脂溶性(非极性)物质或少数不带电荷的极性小分子物质可以通过单纯扩散进出细胞膜,如氧气、二氧化碳、类固醇激素等[2]。

2)载体介导转运:细胞膜上存在各种载体蛋白,它们可以结合特定的物质并将其转运进出细胞膜。这种转运过程需要能量消耗,属于主动转运。载体介导转运可以分为两种类型:被动载体介导转运和主动载体介导转运。被动载体介导转运是指物质沿着浓度梯度通过载体蛋白进出细胞膜,而主动载体介导转运则是物质逆浓度梯度进出细胞膜,需要耗费能量[2]。

3)细胞膜通道:细胞膜上存在各种通道蛋白,它们形成通道或孔道,允许特定的离子或分子通过。这种转运过程也属于被动转运,不需要能量消耗。通道蛋白的选择性很高,只允许特定的物质通过,如离子通道、水通道等[2]。

4)胞吞作用和胞吐作用:胞吞作用是指细胞通过细胞膜的膜囊将外界物质包裹进入细胞内部。胞吐作用则是细胞通过膜囊将细胞内的物质释放到细胞外。这种转运过程需要细胞膜的变形和细胞骨架的参与,属于主动转运[2]。

细胞膜通过以上机制管理物质的进出,保持细胞内外环境的稳定,并实现细胞的正常功能。

原子如何穿越人体细胞膜

来自英国利兹大学(TheUniversityofLeeds)膜及系统生物学研究院,医学院,洽坡爱伦顿医院(ChapelAllertonHospital)的研究人员发表了一项有关原子如何穿越人体细胞膜的方式的突破性研究成果,这将有利于发展治疗类似于风湿性关节炎(rheumatoidarthritis)等炎症疾病的新方法。这一研究成果公布在最新一期(2008年1月3日)《自然》(Nature)杂志上。

领导这一研究的是利兹大学的Beech教授,第一作者为徐上中(Shang-ZhongXu,音译)和PiruthiviSukumar1。

Beech教授与其他同事揭示出了一种之前未知的离子通道(ionchannels)开放的自然机制——细胞表面的蛋白能作为进出细胞的门——通过天然存在的硫氧还蛋白(thioredoxin)。

细胞上那些专门用来帮助离子进出细胞的通道,被称之为离子通道,细胞通过控制相应通道的开放和关闭,而能够调节相应物质进出细胞的速度,来实现细胞的需要,完成相应的功能。对于人类而言,细胞对几种无机离子(Na+、K+、Ca2+、H+等)进出的管理,甚至涉及到生命的根基以及某些疾病的机制,比如神经冲动的产生、心脏的节律性跳动、肌肉细胞的收缩、能量的生成(ATP)等等。而科学家ErwinNeher和BertSakman则由于发现了细胞膜上的离子通道而理所当然的获得了1991年的诺贝尔生理学奖。

在这篇文章中,研究人员揭示出了一种硫氧还蛋白不同的工作模式:通过传递电子到离子通道来激活它,Beech教授将这比喻成“anelectronicon-switch”(电控开关)。

制造生命活动所需能量

生命活动所需能量的制造是通过能量代谢过程来实现的。能量代谢是生物体储存、转移、利用和释放能量的过程,而能量的直接来源是三磷酸腺苷(ATP)[1]。

以下是制造生命活动所需能量的过程和来源:

1)ATP合成:ATP的合成主要发生在细胞的线粒体内,通过酶催化反应进行。这个过程称为细胞呼吸,它将有机物质(如葡萄糖)氧化分解,产生能量并合成ATP[1]。

2)糖的代谢:糖是生命活动中能量的主要供应者。在体内,糖可以通过无氧分解和有氧分解的方式提供能量。无氧分解主要发生在胞浆内,通过底物水平磷酸化进行。而有氧分解主要发生在线粒体内,通过氧化磷酸化的方式进行。糖在体内还可以转变成蛋白质和脂肪[3]。

3)脂肪的代谢:脂肪是一种含能量最多的物质,只能以有氧氧化的方式供能。脂肪在体内氧化会释放大量能量,约为同量糖和蛋白质的两倍。参加体育锻炼可以调节脂肪分解相关酶的活性,提高脂肪供能的效率[3]。

4)蛋白质的代谢:蛋白质是细胞的功能物质和结构物质,也是体内的能量来源之一。蛋白质只能以有氧氧化分解的方式提供能量。参加体育锻炼可以提高酶的活性,增加人体运动时的能量供应和运动后消耗物质的补充[3]。

综上所述,生命活动所需能量的制造主要通过ATP合成和糖、脂肪、蛋白质的代谢过程来实现。

除了蛋白质、脂类和碳水化合物之外,还有其他物质可以提供生命活动所需的能量。以下是一些常见的其他物质:

1)酒精:酒精是一种有机化合物,也可以提供能量。它通常通过饮用含有酒精的饮料(如啤酒、葡萄酒和烈酒)摄入。然而,酒精的能量密度较高,摄入过多可能会对健康产生负面影响。

2)脂肪酸:脂肪酸是脂类的组成部分,也可以作为能量来源。脂肪酸主要存在于动物性食物(如肉类、乳制品和鱼类)和植物性食物(如坚果、种子和植物油)中。

3)胆固醇:胆固醇是一种脂类物质,虽然它不是能量来源,但它在细胞膜的结构和功能中起着重要作用。胆固醇主要存在于动物性食物中,如肉类、蛋黄和乳制品。

4)脂溶性维生素:脂溶性维生素(如维生素A、维生素D、维生素E和维生素K)也可以提供能量。这些维生素主要存在于脂肪含量较高的食物中,如动物肝脏、鱼肝油和植物油。

5)蛋白质代谢产物:在蛋白质代谢过程中,产生了一些代谢产物,如尿素和酮体,它们也可以提供能量。

需要注意的是,不同物质提供的能量量不同,而且人体对不同物质的能量利用效率也不同。合理的饮食结构和摄入适量的各种营养素是保持身体健康和获得足够能量的关键。

老化与癌症的主因–活性氧

活性氧是指在人体内产生的一类高度活跃的氧化物质,也被称为自由基。活性氧在正常生理情况下是必需的,它在免疫系统中起到清除病原体和受损细胞的作用。然而,当活性氧的产生超过人体正常防御能力时,就会对细胞和组织造成损伤,导致老化和癌症的发生。

活性氧与老化的关系:

1)活性氧对细胞DNA的损伤:活性氧可以直接攻击细胞的遗传物质DNA,导致DNA的损伤和突变,进而影响细胞的正常功能和修复能力,加速细胞老化过程[1]。

2)活性氧对细胞蛋白质的氧化:活性氧可以氧化细胞内的蛋白质,导致蛋白质结构的改变和功能的丧失,影响细胞的正常代谢和功能[1]。

3)活性氧对细胞膜的氧化:活性氧可以氧化细胞膜中的脂质,导致细胞膜的损伤和功能的丧失,影响细胞的正常通透性和信号传导[1]。

活性氧与癌症的关系:

1)活性氧对DNA的突变:活性氧的攻击会导致DNA的突变,进而引发癌症的发生。突变后的DNA可能会导致细胞的异常增殖和分化,形成肿瘤[1]。

2)活性氧对细胞的损伤:活性氧的氧化作用会导致细胞的损伤和死亡,进而促进肿瘤的生长和扩散[1]。

3)活性氧与肿瘤微环境:活性氧可以影响肿瘤微环境,促进肿瘤的血管生成和侵袭性生长[2]。

如何减少活性氧对身体的损伤:

1)均衡饮食:摄入富含抗氧化剂的食物,如水果、蔬菜、坚果等,可以帮助中和体内的活性氧[2]。

2)适量运动:适度的有氧运动可以提高身体的抗氧化能力,减少活性氧的产生和损伤[2]。

3)避免暴露于有害环境:尽量避免暴露于空气污染、辐射、化学物质等有害环境中,减少活性氧的产生[2]。

4)控制情绪压力:长期的情绪压力会增加体内活性氧的产生,因此要学会放松和调节情绪,减少压力对身体的影响[2]。

总结:活性氧在适量的情况下对人体是必需的,但过量的活性氧会对细胞和组织造成损伤,导致老化和癌症的发生。通过均衡饮食、适量运动、避免有活性氧与老化和癌症的关系

活性氧是指在人体内产生的一类高度活跃的氧化物质,也被称为自由基。活性氧在正常生理情况下是必需的,它在免疫系统中起到清除病原体和受损细胞的作用。然而,当活性氧的产生超过人体正常防御能力时,就会对细胞和组织造成损伤,导致老化和癌症的发生。

活性氧

活性氧类(ROS)是生物有氧代谢过程中的一种副产品,包括氧离子、过氧化物和含氧自由基等[1]。这些粒子由于存在未配对的自由电子而十分活跃,过高的活性氧水平会对细胞和基因结构造成损伤。活性氧是含氧的、具有化学活性的分子,包括氧离子、过氧化氢、次氯酸、羟基自由基和单重态氧等。由于核外的未配对电子的存在,活性氧具有很强的化学反应活性[1]。

活性氧在正常氧代谢后由氧形成的天然副产物,并在细胞信号传导和保持机体恒常性中起着重要作用。然而,在时间和外界环境的影响下,如暴露于紫外线或热源下,活性氧的量会急剧增多,引起细胞结构的损伤,这种现象被称为氧化应激[1]。此外,活性氧也可能由外界的因素生成,如致电离辐射[1]。

细胞通常通过酶的作用来减少活性氧对细胞的损伤作用,例如过氧化歧化酶。此外,某些小分子如维生素C、维生素E、尿酸和谷胱甘肽也作为细胞抗氧化物质发挥着重要作用,可以通过清除自由基来防止活性氧造成伤害[1]。在血浆中,尿酸是最重要的抗氧化物质之一[1]。

氧化应激是指在时间和外界环境的影响下,如暴露于紫外线或热源下,活性氧的量会急剧增多,从而引起细胞结构的损伤的现象[3]。这种现象是由于机体活性氧成分与抗氧化系统之间的平衡失调所引起的一系列适应性反应[1]。当细胞正常的氧化还原状态受到干扰时,会产生过氧化物和自由基,从而对细胞的蛋白质、脂类和DNA造成损害[1]。

氧化应激与健康密切相关。长期的氧化应激会导致基底损害和DNA链断裂,进而对人体的组织造成氧化损伤,诱发慢性疾病,如癌症、心脏病和糖尿病等[3]。此外,外界环境中的香烟烟雾、太阳紫外线辐射、空气污染和农药等也会增加人体产生活性氧自由基的数量[3]。

为了对抗氧化应激,人体拥有天然的抗氧化系统来中和自由基的影响。然而,当细胞的抗氧化系统无法应对ROS和其他自由基的数量时,就会发生氧化应激[3]。因此,摄入富含抗氧化剂的食物可以帮助抵消由氧化应激和其他相关因素导致的有害后果[3]。

氧化应激是指体内自由基和抗氧化剂之间的失衡,可能对人体的抗氧化系统产生影响。自由基是含有不匹配电子数的氧分子,它们在体内与其他分子反应非常容易,从而引发氧化反应。抗氧化剂是能够向自由基捐赠电子而不使自身变得不稳定的分子,从而稳定自由基并减少其活性。

以下是氧化应激如何影响人体的抗氧化系统的一些影响和机制:

1)自由基产生和抗氧化剂消耗:氧化应激会导致体内自由基的产生增加,同时抗氧化剂的消耗也会增加。这可能是由于氧化应激引发了一系列氧化反应,导致自由基的生成增加,而抗氧化剂则被用于中和这些自由基。

2)抗氧化酶活性受抑制:氧化应激可能会抑制体内抗氧化酶的活性,这些酶包括超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶等。这会导致抗氧化酶的功能减弱,从而减少了体内清除自由基的能力。

3)氧化应激与炎症关联:氧化应激和炎症之间存在相互关联。炎症反应可以引发氧化应激,而氧化应激又可以加剧炎症反应。这种相互作用可能导致抗氧化系统的紊乱,使其无法有效应对氧化应激。

4)DNA、蛋白质和细胞膜的损伤:氧化应激会导致DNA、蛋白质和细胞膜的氧化损伤。自由基可以攻击DNA分子,导致基因突变和细胞功能异常。此外,自由基还可以氧化蛋白质,导致蛋白质结构和功能的改变。细胞膜也容易受到自由基的攻击,导致细胞膜的功能受损。

为了应对氧化应激对抗氧化系统的影响,人们可以采取以下措施:

1)摄入足够的抗氧化剂:通过饮食摄入富含维生素C、维生素E、β-胡萝卜素等抗氧化剂的食物,如水果、蔬菜和坚果,以增加体内抗氧化剂的水平。

2)保持健康的生活方式:保持适度的运动、避免吸烟、限制酒精摄入、减少压力等,有助于减少氧化应激的发生。

3)避免暴露于有害物质:尽量避免接触空气污染、辐射、农药等有害物质,以减少氧化应激的产生。

总之,氧化应激可能会对人体的抗氧化系统产生负面影响,但通过摄入足够的抗氧化剂和保持健康的生活方式,可以氧化应激是指体内自由基和抗氧化剂之间的失衡,可能会对人体的抗氧化系统产生影响。自由基是含有不匹配电子数的氧分子,它们与其他分子反应迅速,从而引发化学链反应,这种反应称为氧化作用。抗氧化剂是能够向自由基捐赠电子而不使自身变得不稳定的分子,从而使自由基稳定下来并减少其活性。以下是氧化应激如何影响人体的抗氧化系统的一些影响和机制:

1)自由基产生和抗氧化剂消耗:氧化应激会导致自由基的过度产生,超过抗氧化剂的清除能力,从而导致抗氧化剂的消耗。这会破坏抗氧化系统的平衡,使体内的自由基水平升高。

2)抗氧化酶活性受抑制:氧化应激可能会抑制体内抗氧化酶的活性,这些酶包括超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶和谷胱甘肽还原酶等。这会降低体内清除自由基的能力,使氧化应激加剧。

3)氧化应激与炎症关联:氧化应激和炎症之间存在相互作用。炎症过程中产生的炎症介质和细胞因子可以促进自由基的产生,进一步加剧氧化应激。同时,氧化应激也可以激活炎症反应,形成恶性循环。

4)DNA、蛋白质和细胞膜的损伤:氧化应激会导致自由基对DNA、蛋白质和细胞膜的氧化损伤。这些损伤可能会导致细胞功能异常、蛋白质降解和细胞膜的破坏,进而影响整个抗氧化系统的正常功能。

最初生命的诞生和源于热液喷口

根据科学家们的研究,有一种理论认为地球上的生命可能起源于数十亿年前海底的类似热液喷口的地方。以下是关于最初生命的诞生和热液喷口的一些重要信息:

热液喷口的特点:

热液喷口是在海底的裂隙中喷出的热水和化学物质的源泉。

这些喷口通常位于海底火山活动的地区,如海底山脊。

喷口周围的水温高,酸碱度也较高。

热液喷口与生命起源的关系:

热液喷口提供了许多有利于生命起源的条件,如热能、化学物质和矿物质。

这些条件可能促使有机分子的形成和聚合,从而产生了生命的基本构建块。

热液喷口周围的环境也可能提供了保护和稳定的条件,有利于生命的进一步发展。

相关研究:

一项由伦敦大学学院(UCL)领导的研究团队进行的实验表明,在热液喷口周围的热、碱性海水中,可以形成原细胞(protocells),这被认为是生命发展的重要步骤[3]。

其他研究也发现,在热液喷口附近的海底环境中存在着与生命起源相关的化学反应和微生物群落[2]。

总结:

热液喷口提供了一种可能的环境,其中热能、化学物质和稳定的条件可能促进了生命的起源和发展。尽管这个理论还需要更多的研究和证据来支持,但它为我们理解生命起源的过程提供了一个有趣的视角。

当涉及到热液喷口和生命起源的实验研究时,有一些其他的研究可以参考。以下是一些相关的实验研究:

实验模拟热液喷口环境:

一项由美国国家航空航天局(NASA)支持的研究使用实验室模拟的热液喷口环境,探索了生命起源的可能性。

这些实验使用高温、高压和不同的化学成分来模拟热液喷口的条件,并研究了有机分子的合成和自组装过程。

研究热液喷口微生物群落:

科学家们对热液喷口附近的微生物群落进行了研究,以了解它们与生命起源的关系[2]。

这些研究通过采集热液喷口周围的水样和沉积物样本,并使用分子生物学和基因组学技术来分析其中的微生物群落。

研究热液喷口中的化学反应:

科学家们进行了一系列实验,以研究热液喷口中可能发生的化学反应,特别是有机分子的合成和聚合过程[1]。

这些实验使用不同的化学成分和条件,模拟热液喷口的环境,并观察其中的化学反应和产物。

总结:

热液喷口和生命起源的研究涉及多个方面,包括实验模拟热液喷口环境、研究热液喷口微生物群落以及研究热液喷口中的化学反应。这些研究为我们理解生命起源的过程提供了重要的实验和观察数据。

关于热液喷口和微生物群落之间的研究已经取得了许多新的发现。以下是一些最近的研究结果:

1)全球多样性和代谢研究:一项对深海热液喷口沉积物中微生物群落和喷涌化学成分的研究发现,不同地点的热液喷口沉积物中微生物群落的多样性和代谢能力存在差异[1]。

2)深海中大西洋脊热液喷口的微生物群落结构:研究发现,大西洋脊不同喷口区域的热液沉积物中微生物群落结构存在差异,这可能与地球化学条件的差异有关。

3)北冰洋中洋脊热液系统的能量景观:一项研究发现,北冰洋中洋脊热液系统中的微生物群落受到能量景观的影响,不同的能量景观形成了不同的微生物群落。

4)热液喷口沉积物中的生物地球化学循环:研究发现,热液喷口沉积物中的微生物群落在烃类和营养元素循环中具有广泛的代谢能力,这对生态系统的稳定性和功能具有重要影响。

5)热液喷口烟囱中的微生物群落:一项比较研究发现,具有不同化学特性的热液喷口烟囱中的微生物群落存在差异,这表明热液喷口的地球化学条件对微生物群落的分布起着重要作用。

这些研究结果为我们深入了解热液喷口和微生物群落之间的关系提供了重要的线索。进一步的研究将有助于揭示热液喷口生态系统的复杂性和微生物在其中的功能。

人与动物皆由共同祖先进化而来

进化论认为,人类和动物都是由共同的祖先经过漫长的进化过程逐渐分化而来的。这个观点得到了大量的科学研究和证据的支持。以下是一些关于人与动物共同祖先进化的重要证据和研究结果:

1)遗传相似性:人类和其他动物之间存在着许多基因的相似性。通过比较基因组,科学家发现人类与黑猩猩的基因相似度约为98%,与其他灵长类动物也有相似的基因序列[1]。这表明我们与其他动物有着共同的遗传基础,支持了人与动物共同祖先的进化理论。

2)古人类化石:考古学家在不同地区发现了许多古人类的化石,这些化石提供了人类进化的重要线索。例如,尼安德特人和现代人的基因组比较研究表明,现代人与尼安德特人有共同的祖先,并在演化过程中分化出不同的人类物种[2]。这些化石证据支持了人类与其他古人类共同祖先的存在。

3)解剖结构的相似性:人类和其他动物在解剖结构上也存在许多相似之处。例如,人类和其他灵长类动物的骨骼结构、器官形态等都有相似性。这些相似性被认为是由于共同的进化祖先所遗传下来的[1]。

4)胚胎发育:胚胎学研究也提供了关于人与动物共同祖先的进化的证据。在胚胎发育过程中,人类和其他动物的胚胎都经历了类似的发育阶段,这表明它们有着共同的起源[1]。

综上所述,人与动物共同祖先的进化是基于大量的科学研究和证据的。遗传相似性、古人类化石、解剖结构的相似性以及胚胎发育等方面的研究都支持了这一理论。

1. “共同祖先”并不存在

如果一类生物真的是从另一类生物进化而来的话,达尔文预测一定有很多从一类生物渐变成另一类的化石,但这类“中间过渡生物”的化石始终都没有找到(详见:《请听化石的证词,进化没有发生》)。

也就是说,进化论者所宣称的“同源器官”所源自的那些“共同祖先”的化石,至今都踪影全无,表明“共同祖先”只是想象,而并不存在。

正是因为始终没有找到“共同祖先”,所以生物进化树的所有分支上——也就是共同祖先的位置,都是没有生物的。既然“共同祖先”不存在,那相似器官就肯定不是来自于共同祖先的!

著名的进化论者、哈佛大学古生物学家史蒂芬•古尔德在他的《自然史》一书中,评论化石的现实说:

“大多数物种在其存活期间没有显示出直接的、方向性的进化,它们在化石记录中从存在到消失看起来都一样……一个物种不是渐渐地从它的祖先进化而产生的,而是以‘完整成型’的方式突然出现的。”1

因此化石的证据也清晰地表明:不同类生物的身体和肢体都是突然出现的,而不是渐变而来。

2.胚胎学反对“共同祖先”

进化论说人和青蛙的手指来自共同的祖先,如果这是真的,那人和青蛙手指的发育方式就应该基本相同——但事实并非如此。

在人的胚胎发育过程中,手部最初像一把铲子那样,然后部分的组织溶解消失,留下的部分就形成了手指;但青蛙却完全不同,是从手掌向外长出手指的。此外,就连同是两栖动物的青蛙和蝾螈,它们的肢体发育方式也是明显不同的,表明它们也没有共同祖先。2

越来越多的胚胎研究表明,“同源器官”的胚胎发育方式通常是不同的,如从不同的胚胎体节、结构或细胞群中发育而来,骨骼的发育顺序也常常不同。3 所以这表明它们没有共同的祖先。

3.基因学也反对“共同祖先”

生物的器官和结构都是由基因(DNA)所编码的,父母就是通过生殖细胞中的基因,将其功能和特征传递给下一代。如果不同动物是从共同祖先进化而来,那么编码这些结构的基因应该是相似的。

但近期基因学的研究结果再次令进化论者十分失望——形态相似的器官竟然大部分是由不同的基因所编码的,例如人的手臂、蝙蝠的翅膀和马的蹄子的基因完全不同。4 旺勒在他的《同源性、基因和进化的创新》一书的第2页说:“越来越多的证据表明,亲缘关系较远的生物(如蚱蜢和果蝇)的同源特征通常使用完全不同的基因来发育”。5 这些结果都在明显地否认“共同祖先”的说法。

DNA 有着存储全球数据的巨大潜力

人类正处于前所未有的信息爆炸时代。我们该如何处理产生的所有数据?

这个问题并非无关紧要。计算机、智能设备、电视、温控器、家居安全系统、个人数字助理、可穿戴设备、汽车、机器人以及其他设备都在产生和使用数据,而且这些数据正呈指数级增长。

五年前,数字技术产生的数据总量为 4.4 泽字节 (ZB)。相当于 4.4 十万亿亿字节——信息规模相当庞大。如今,数据量已远远超过这个数字:我们现在每年产生大约 16ZB 数据,到 2025 年,这个数字预计会增加十倍。

我们使用以硅(从沙子中提炼出来)为主要元素制成的微芯片来收集、处理和存储数据。虽然硅是地壳中含量第二丰富的元素,但高纯度硅(很多种计算机芯片的制造都需要这种硅)却很稀少,占据的硅供应总量不足 10%。

而且,这种物质将很快消耗殆尽。一项研究显示,到 2040 年,数据洪流可能会耗尽全球计算机用硅的供应,这是新技术和数字化进程面临的重大挑战。

解决这个挑战的方法之一是改进硅的提炼工艺。此外,研究人员正在寻找可用于数据处理和存储的替代材料,例如氧化镓、二硒化铪、二硒化锆和石墨烯。

除了上述材料,脱氧核糖核酸 (DNA) 也带来了新的可能。

自然界的数据处理器

世界上的每个生物自身都携带了某些信息。我们的头发颜色、眼睛颜色、惯用右手还是左手、易患的疾病,甚至可能我们的气质都被编码在遗传特质之中,而这些遗传特质来自基因。基因由 DNA 组成,DNA 承载的信息决定了我们是谁,我们是什么。

分子形态的 DNA 为双螺旋结构,即两股分子(一股糖分子和一股磷酸盐分子)互相缠绕。这两股分子之间是含氮碱基,它们的形状类似于横杆,每个含氮碱基的化学成分各不相同。有四种碱基:

- 腺嘌呤 (A)

- 胸腺嘧啶 (T)

- 鸟嘌呤 (G)

- 胞嘧啶 (C)

美光科技高级研究员兼副总裁 Gurtej Sandhu 说:“人体是最复杂的信息存储器。” Sandhu在众多技术领域拥有 1,300多项专利。他本人的兴趣及研究领域也包括将DNA 技术应用于数据存储。

他说,他意识到人体中相当于单个细胞的 DNA 包含“大量”信息,由此得到启发。

“自然界以非常惊人的规模进行数据压缩,人类尚未完全了解这些数据压缩方式,”Sandhu 介绍道,“所以我就想,为什么我们不能将 DNA 作为介质用来存储信息呢?”

DNA 存储的众多优势

随着科学家对 DNA 分子的了解日益深入,并找到创造合成 DNA 的方法,他们看到了无限的可能。未来一种称为核酸存储器 (NAM) 的存储器可能会带来许多好处。

密度:Sandhu 表示,一个人的 DNA 中存储着大量的信息。我们的身体包含 5TB(相当于 5 万亿字节)信息。Sandhu 认为,DNA 的数据存储密度远远高于如今已知的任何其他存储技术。

在一个系统下,1 克的 DNA 可存储 2.15 亿千兆字节的数据,重量不到一块方糖的 DNA 可存储世界上所有的电影。一辆两座厢式货车大小的 DNA 可容纳世界上产生的所有数据。

Sandhu 表示,DNA 之所以有如此高的存储密度,其中一个原因是 DNA 有四种碱基(A、T、G 和 C),而计算系统目前使用的是基于 0 和 1 的二进制系统。这种倍增使存储的信息量呈“指数级增长”。NAM 存储器对分子中的信息进行编码,将信息打包成非常小的数据包。

耐用性:DNA 可保存很长时间——如果冷冻在永久冻土中,可保存 150 万年左右。作为数据存储介质,DNA 的使用寿命可长达数千年甚至数百万年。相比之下,常用的长期存储介质——磁带,在使用 10 年后就必须被更换。

可持续性:DNA(即使是用于 NAM 中的合成 DNA)在存储、处理和读取过程中所需的能耗非常低。DNA 自身能再生,因此完全可循环利用。而且,DNA 容易大量复制。

2016 年,Sandhu 以及 George M. Church、Victor Zhirnov 等研究人员在《Nature Materials》期刊发表了一篇详细讲述其研究结果的文章,他们在文章中写道:“NAM 可为子孙后代存储这个世界上的信息,而且这种内存所需的空间和能耗远远少于现在的存储技术。”

技术面临的挑战

研究人员在探索 DNA 的利用,首先,他们希望将 DNA 作为长期存储技术,用于存储病历、监控视频、历史文献及其他档案资料。相对少量的 NAM 即可取代磁带所用的陈旧方法(填充大量数据库),而且更加持久耐用。最终,他们希望开发的 NAM 技术能够完全取代计算机中硅的使用。

实现这个目标的主要障碍是成本。

Sandhu 说:“要使用 DNA 读取、写入、封装和存储数据,需要大幅降低成本。” 在某一个项目中,合成 2MB 数据的成本是 7,000 美元,而读取数据又需要 2,000 美元。而且,在 DNA 中读取和写入数据的速度慢于其他类型的存储技术。

“美光科技高级研究员兼副总裁 Gurtej Sandhu 说:“人体是最复杂的信息存储器。.”

Sandhu 对此持乐观态度,他认为,假以时日,这些难题将会得到解决。他指出,DNA 测序的费用已大幅下降,从 2002 年的 31,250 美元/兆碱基(即 100 万对 DNA 碱基)下降至 2016 年的 63 美分/兆碱基。而且,对 NAM 的研究也在加快步伐。哈佛大学、欧洲分子生物学实验室及半导体研究联合体 (Symbio) 等多个研究团体正在发展基于DNA的数据存储技术,在它们的资助下,博伊西州立大学和微软也设立了NAM项目。

光明的未来

如果计算机等级的硅现在消耗殆尽,可能会使世界陷入停滞。鉴于我们产生数据的速度,耗尽世界上的硅供应是一个令人堪忧的问题;好消息是,美光科技正在加快步伐应对这一挑战。作为一家领先的计算机内存方案制造商,我们处于一个非常有利的位置,可以引领业界开发更好、更快、更加可持续的数字内存解决方案。

Sandhu 认为,基于 DNA 的 NAM 有可能很快会成为美光 DRAM、NAND、3D XPointTM 以及其他基于硅的内存技术补充。有朝一日,这种存储可能会变得十分普遍,完全取代硅芯片。

与此同时,开发 NAM 的过程可能会取得其他同样重要的成果,Sandhu 说到:

“设想 100 年前的内存,那时使用的是磁芯,后来使用电子存储器、磁盘、小型磁存储器等。对于这些存储器,我们需要掌握机械方面的知识。

DNA 比这些存储技术复杂 10 倍。我们需要具备多方面的知识,包括内存、微流控、化学、分子生物学等方面。为了使这种技术发挥作用,需要由不同领域的人才开展广泛、紧密的技术与科学合作。要做到这一点,需要有完备的技能。”

美光科技是内存制造商,因此,我们在想象和创造新的内存技术方面处于行业领先地位。然而,要使这些技术成为现实,各个领域的专家应携手合作。

“无论在我们行业还是任何其他行业,还未有这样的范例,”Sandhu 说,“这将是一次绝好的合作机会。而我们尚处于初步阶段,有待进一步深入探究。”

DNA作为最佳的信息存储系统

DNA是一种非常有前景的下一代数据载体,其存储密度为每立方厘米10¹⁹比特,其三维结构使其比其他存储介质密度高了大约8个数量级[1]。

DNA作为信息存储系统具有以下优势:

1)高存储密度:DNA可以在几乎难以想象的小体积中存储大量信息。据估计,到2025年,人类将产生33泽字节的数据,而DNA存储技术可以将所有这些信息压缩到一个乒乓球大小的空间中,并且还有多余的空间。以此为例,美国国会图书馆中的7400万亿字节的信息可以压缩到一个罂粟种子大小的DNA存储器中,而且可以重复存储6000次。将种子分成两半,你就可以存储Facebook的所有数据[2]。

2)长期稳定性:DNA在适当的盐溶液中封装后可以在室温下稳定数十年,并且在数据中心的受控环境中应该可以更长时间地保持稳定。与传统的冷存储方法相比,DNA存储潜在地更便宜、更节能且更持久。DNA不需要维护,存储在DNA中的文件可以轻松复制,成本几乎可以忽略不计[2]。

然而,DNA作为信息存储系统还面临一些技术挑战,包括:

1)写入和读取速度:目前,DNA编码文件的写入和读取速度较慢。每添加一个碱基到DNA中大约需要一秒钟的时间。以这个速度写入一个存档文件可能需要几十年的时间。但是,研究人员正在开发更快的方法,包括同时向多个分子写入的大规模并行操作[2]。

2错误率:与传统的数字系统相比,使用DNA合成进行分子存储时的错误率非常高。这些错误不同于数字世界中的错误,使得纠错变得更加棘手。然而,研究人员已经开发了一些错误检测和纠正方法,以提高DNA存储系统的可靠性[3]。

综上所述,DNA作为信息存储系统具有巨大的潜力,可以满足世界对数据存储的巨大需求。虽然目前还存在一些技术挑战,但随着进一步的研究和发展,DNA存储技术有望成为未来数据存储的DNA存储技术目前在以下领域得到了应用:

1)数据存储:DNA存储技术被广泛应用于数据存储领域。由于DNA分子的高密度存储能力,可以将大量数据存储在极小的空间中。研究人员已经成功地将文本文件、图像、音频和视频等数据编码到DNA分子中,并成功读取和恢复这些数据[2]。

2)长期数据存储:DNA存储技术被认为是一种理想的长期数据存储解决方案。相比传统的存储介质,如硬盘和磁带,DNA分子具有更长的寿命和更高的耐久性。DNA样本可以在适当的条件下保存数千年甚至数百万年[2]。

3)数据归档和档案保护:DNA存储技术可以用于归档和保护重要的历史文献、档案资料和文化遗产。由于DNA的稳定性和高密度存储能力,它可以作为一种可靠的媒介来保存和传承珍贵的文化和历史信息[3]。

4)大规模数据中心:DNA存储技术被认为是未来大规模数据中心的潜在解决方案。由于DNA分子的高密度存储能力,可以大大减少数据中心的物理空间需求。这对于处理日益增长的数据量和节约能源成本具有重要意义[2]。

5)生物信息学研究:DNA存储技术在生物信息学研究中也得到了应用。研究人员可以将大量的基因组数据和生物信息编码到DNA分子中,以便进行后续的分析和研究。这为生物学研究提供了一种高效和可靠的数据存储和传输方式[2]。

综上所述,DNA存储技术在数据存储、长期数据存储、数据归档和档案保护、大规模数据中心以及生物信息学研究等领域都得到了应用。

被传为「不死药」的 NMN,是一种怎样的物质?

以下是对这五大因素的详细解释:

遗传差异:遗传因素在寿命中起着重要作用。某些基因可能会影响人的寿命,包括对疾病的易感性以及身体的健康状况。然而,遗传并不是决定寿命的唯一因素,其他因素同样重要。

环境因素:环境因素包括生活和工作环境中的各种因素,如空气质量、水质、食物供应和污染等。良好的环境条件有助于保持身体健康,减少疾病的风险,从而延长寿命。

生活方式:生活方式是指个人的日常习惯和行为方式,包括饮食习惯、运动水平、吸烟和饮酒等。健康的生活方式可以降低患病风险,提高身体的抵抗力,延缓衰老过程,从而延长寿命。

医疗条件:良好的医疗条件可以提供及时的医疗服务和治疗,预防和控制疾病的发生和发展。现代医疗技术的进步使得许多疾病可以得到有效的治疗,从而延长寿命。

社会化因素:社会化因素包括个人的社会关系、社会支持和社会参与等。良好的社会关系和社会支持可以提供心理上的支持和安慰,减轻压力,促进身心健康,有助于延长寿命。

综上所述,寿命的长短主要由遗传差异、环境因素、生活方式、医疗条件和社会化因素共同决定。通过遵循健康的生活方式、改善环境条件、接受良好的医疗服务和建立良好的社会关系,我们可以延长寿命并提高生活质量。

根据搜索结果,寿命受到五大因素的影响,包括遗传差异、环境因素、生活方式、医疗条件和社会化因素。然而,哪个因素对寿命的影响最大并没有明确的答案,因为每个人的情况都不同,这些因素之间也存在相互影响。

生活方式因素在影响寿命方面起着重要作用。根据世界卫生组织的统计调查报告,生活方式(饮食、运动和生活习惯)对健康寿命的影响占60% [1]。良好的生活习惯,如规律的作息、适量的运动和健康的饮食,可以提高寿命。

遗传因素也对寿命有一定影响。一些疾病具有遗传性,而遗传病可能会缩短寿命。然而,如果家庭基因较好,后代可能会继承较好的基因,从而有助于延长寿命 [2]。

环境因素也是影响寿命的重要因素之一。生活在优美、空气清新和阳光充足的环境中,以及减少接触有害化学物质,可能会延长寿命。相反,生活在工业化发达的城市环境中,接触各种污染物可能会缩短寿命 [3]。

医疗条件和社会化因素对寿命的影响相对较小。虽然医疗条件的改善可以提供更好的医疗服务和治疗手段,但它们对寿命的影响仅占8%。社会化因素,如教育水平、社会支持和社交活动,也对寿命有一定影响,但仅占10% [1]。

综上所述,生活方式因素对寿命的影响最大,占据了影响健康寿命的60%。遗传因素、环境因素、医疗条件和社会化因素也都对寿命有一定的影响,但相对较小。

-

「理解變化的唯一方法,就是投入其中,跟著它前進,與之共舞。」 進入人工演化期的人類,早已投身於變化當中,正處於最重要的轉捩點。因此,與其對未來感到恐懼、擔憂、排斥,更重要的是敞開心胸,去想像真正與機器共生的世界,並從現在開始思考如何做好準備。 我們想讓你知道的是 這一波勢不可...

-

马斯克2025预言:AI、机器人、火星殖民与人类未来的颠覆性变革》 2025-01-14 17:18 · _明127588633 此刻的这个2025年的最新预测,强烈建议所有想抓住未来机会的人必须要看,而且是反复看。 这一次马克斯在CS上关于2025年的预言说了太多颠覆性的内...

.png)